电机行业的新产品接二连三问世,而汽车行业同一产品连续使用10年以上。 福特的车载系统“SYNC”在这两个行业不断走向融合的过程中诞生。 一名与汽车行业毫无关联的技术人员,曾经参与了在美国极为畅销的该产品的开发。

福特负责电子信息研究和先进工程的集团高级技术负责人文卡塔斯·普拉萨德(照片由福特提供)

1996年春,美国密歇根州。虽然寒冷而漫长的冬季已宣告结束,但到处仍能看到残雪。在底特律周围的一家宾馆内,一名男子一边照看自己一岁的孩子,一边从房间眺望窗外的景色。他就是在位于硅谷的理光美国公司的研究人员文卡塔斯·普拉萨德(K.Venkatesh Prasad,现为美国福特汽车公司负责电子信息研究和先进工程的集团技术负责人)。

普拉萨德的妻子即将得到一份担任美国密歇根大学教授的新工作。普拉萨德一家来到底特律的目的,就是为此做准备。

但是,普拉萨德自己还没有找到新工作。虽然已向妻子即将工作的大学发送了履历书,但不知道结果会如何。普拉萨德看着孩子天真无邪的笑脸不禁叹了口气。

这时,宾馆的电话突然响起。普拉萨德开始并未听清对方的名字。这个电话是福特当时主管技术研究的副总裁比尔·保沃斯(Bill Powers)打来的。

“你对汽车的了解有多少?”

保沃斯突然问道。冷不防被问到这样的问题,普拉萨德摸不清对方的意图,不知道他想了解什么。到理光工作之前曾是美国宇航局(NASA)研究员的普拉萨德的自尊可不低。所以他一边压抑着不高兴的情绪一边生硬地回答道:

“不太了解”。

对方的回话却让他颇感意外。

“完全正确!你怎么知道这是正确答案?”

“什么?”

福特当时正在寻找能够让汽车行业发生重大变化的技术人员。因此,需要还不熟悉这个行业的人才。

福特打算通过这种方式,引进能够担任“SYNC”车载信息系统开发工作的重要人才,让其启动开发项目。

70%的福特车都配备SYNC

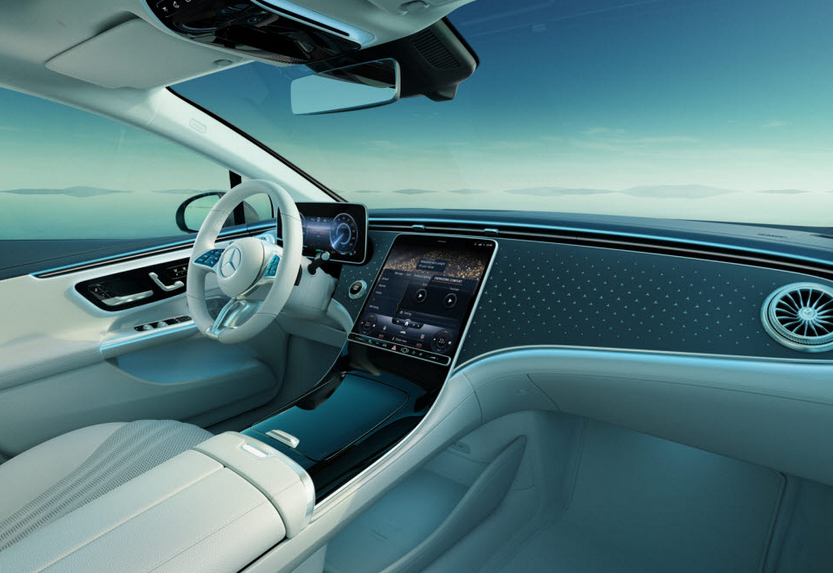

SYNC是可通过语音识别及操作方向盘上的按钮,来操作手机及便携式音乐播放器的系统。基于美国微软的汽车用平台“Microsoft Auto”开发,采用美国Nuance通讯公司的语音识别技术。

SYNC为福特车专用车载系统,已于2007年秋季投放美国市场。目前标配SYNC的车型已面世,选配安装时价格为395美元。截至2010年9月,该系统已累计安装在了250多万辆福特车上,为非常畅销的产品。从2010年的情况来看,福特已售出的新车约70%都配置了SYNC。据该公司介绍,对于 32%的SYNC购买者而言,选购福特车的一大动机便是具备SYNC功能。

SYNC瞄准的市场不仅仅是美国。福特还计划2011年内将配备SYNC的车辆扩大销售至欧洲及亚太地区。不久以后SYNC所支持的语言将达到21种。

其实在SYNC产品化之前,其他汽车厂商就已经推出类似的车载远程信息系统了。大多数产品通过嵌入手机运营商的专用通信终端来构成系统。与此类产品相比,“福特以用户的便携终端来构筑较轻的平台,这种方式十分独特”(美国Gartner公司研究副总裁Thilo Koslowski)。福特决定开发SYNC是在2002~2003年,那时“网络泡沫”已破灭。对于福特而言,这是一次重大决策。

开发时,将用户的便携终端作为通信终端是福特的重要战略。因为这样不仅可降低系统成本,还能直接支持快速进步的通信技术。

高级车“林肯”使用的信息通信服务“RESCU”。提供时间为1995~2001年。经由手机进行通信,还具备语音识别功能。系统价格超过2000美元。(照片由福特提供)

如果在系统中嵌入专用通信终端的话,不久以后系统就会在数据通信速度等方面落后于时代。只要系统具有灵活性,可支持不断投放市场的最新便携终端,无论便携终端是新款还是旧款,汽车都能随时与外界连接。

为何不能使用自己的手机?

SYNC便是基于这种思想开发出来的。有很多人认为,该系统的成功仍对福特目前的多种业务战略产生着巨大影响。

不过,SYNC的基本产品理念是从普拉萨德加入福特研发部门的1996年开始确立的。接到保沃斯电话的第二天,普拉萨德就与福特的相关人员会面,听取了汽车业界及汽车开发现状等情况介绍。对于具备IT领域知识的普拉萨德而言,多个行业的人员共同参与复杂的汽车开发是一件新鲜的事情。

普拉萨德在福特接到的第一项工作是开发车载计算机技术。他在开发过程中逐渐了解到,汽车的计算机能力并不高,当时参与的项目是1997年春季前后以Information与Electronics的合成词“Infotronics”命名的正式研究开发项目。

开发SYNC的技术人员等工作过的大楼“Building 5”,是1947年开始建设的福特“研究与工程中心”的一部分。1953年该大楼完工时,当时的美国总统艾克·艾森豪威尔曾出席纪念活动。照片为该大楼1960年的样子。(照片由福特提供)

在加入该项目的同时,普拉萨德还参与了另外一个项目。那就是与汽车紧急通知服务及产品等相关的“RESCU(Roadside EmergencySatellite Cellular Unit)”。RESCU的开发思想与SYNC完全相反。其理念是“10年内一直采用同一技术”。该系统内置有专用通信终端。

参与RESCU项目不久之后,普拉萨德就将用户研究放在了比技术开发更为重要的位置。他还亲自去了汽车专卖店。在专卖店仔细观察RESCU的销售状况,发现很多消费者都提出这样的疑问,“明明大多数消费者都有自己的手机,为什么RESCU还要使用专用通信终端”。

站在消费者的角度考虑,如果还要为手机之外的汽车专用通信终端支付通信费的话,就会加重负担。理想的状态是,任何机型的手机都能与汽车自由连接。于是一个设想在普拉萨德的脑中形成。

连遭失败

恰在此时,以“系列公司”为特征的封闭的汽车行业掀起了巨大的开放化浪潮。1998年丰田及美国通用汽车(GM)等日美欧大型汽车厂商结盟,成立了旨在制定信息系统车载LAN接口标准规格的团体“Automotive Multimedia Interface Collaboration(AMI-C)”。

与此同时,通信行业等也在制定新的无线通信规格——蓝牙标准,有关企业都在试图接近汽车行业。进入2000年后,美国摩托罗拉公司为了宣传蓝牙在汽车方面的应用,敲开了福特的大门。不过,当时蓝牙规格尚未正式制定,市场上也几乎没有支持这种规格的手机。因此,福特并没有推进蓝牙。

不过与此同时,福特则在探讨将消费者的手机连接至车载系统的方案。虽然其中的候选方案是使用USB连接手机与车载系统,但能在振动等严酷环境下使用并适合汽车的连接器只有军品。有人提出了每隔几年就更换新连接器的方案,不过大家担心这样会为消费者带来经济负担。因此最终还是从候选项中排除了USB。

普拉萨德还参与了采用语音识别技术的概念车制造项目。尽管开发并实际销售了采用这种技术的汽车,但当时的语音识别技术不能准确识别说话人说出的全部语句。而且不具备能够通过语音识别来调节立体声的音量以及开关车窗等功能。这些操作本来就不会为用户带来多少负担,因此没有必要非要通过语音识别来实现。

仔细想来,普拉萨德参与的多数项目都没有成功。在硅谷,即使最终失败也会被评价为“挑战新事物的热情很高”。尽管按之前的常识来说让人无法相信,但实际上传统的汽车行业当时正在形成与硅谷相同的新氛围。“福特对我的失败非常宽容,这一点十分难得”(普拉萨德)。

新公司被解散

指挥福特与高通的合资企业Wingcast解散工作的福特连接服务解决方案负责人范·达根思

不仅是普拉萨德这样的研发部门技术人员,就连业务部门的技术人员也为计算机技术与汽车的融合作出了种种努力。具有讽刺意味的是,开发此类最新技术的人员却在一栋非常陈旧的大楼内工作,那就是位于密歇根州迪尔本市的福特总部中建于1953年的“Building 5”。

现福特连接服务解决方案负责人范·达根思(Doug VanDagens)便是其中的一员。网络泡沫初期,他曾暂时离开总部,被派到BtoB互联网风险企业工作。

范·达根思于2001年前后回到福特,此次的任务是启动福特与美国高通(Qualcomm)的合资企业——提供车载远程信息服务的美国 Wingcast公司。为了成立该公司,福特打算投资一亿美元,高通投资1500万美元。但情况却突然发生了变化,不久范·达根思就接到了“解散新公司” 的命令。(未完待续,记者:Phil Keys,硅谷支局)